[길 잃은 대한민국 영재교육] '양성'만 있고 '관리'는 없다…영재 울리는 국가

페이지 정보

최고관리자 작성일18-07-30 14:22본문

①'영재공화국'의 민낯 / 영재교육 대상자 지난해 10만여명 / 전체 초중고생의 1.91%… 해마다 늘어 / 적잖은 예산 쓰며 16년간 제도 운영 / 교육정책 효과 제대로 따진 적 없어 / 중도포기자 등 좌절감 철저하게 외면 / 교육부 작년 성과 장기추적조사 시작 / 25년간 800명 무얼 하고 사는지 파악

영재로서 성공하려면 학벌의 사다리를 순탄히 타고 올라가야 한다. 그렇지 못하면 평범한 학생들이 걸었던 것보다 더욱 힘든 길을 걸어야 한다. 어린 시절 잠시 주목을 끌다가 잊히는 영재도 숱하게 많다. 실패의 상당 부분은 영재 스스로의 책임이 분명하다. 그러나 교육제도 자체나 운영 방식에 문제가 있다면 모든 책임을 개인 탓으로만 돌릴 수는 없다.

◆100명 중 2명은 영재교육 대상자

우리나라 영재교육은 국가가 주도하고 있다. 2000년 제정돼 2002년부터 시행된 ‘영재교육 진흥법’에 따라 본격화했다. 탁월한 재능이나 소질을 가진 아이들을 조기에 발굴해 맞춤형 교육을 실시하고, 잠재력을 최대한 계발해 미래 사회를 이끌어 갈 동량을 육성하자는 취지에서 도입됐다. 영재교육을 받는 학생을 영재교육 대상자라고 한다.

전체 초·중·고교생 대비 비중으로 따지면 2015년을 제외하곤 지속적으로 느는 추세다. 지난해 기준 전체 초·중·고교생 대비 영재교육 대상자 비율은 1.91%다. 최근에는 문학, 예술 분야도 관심을 받고 있으나 여전히 과학과 수학 위주다.

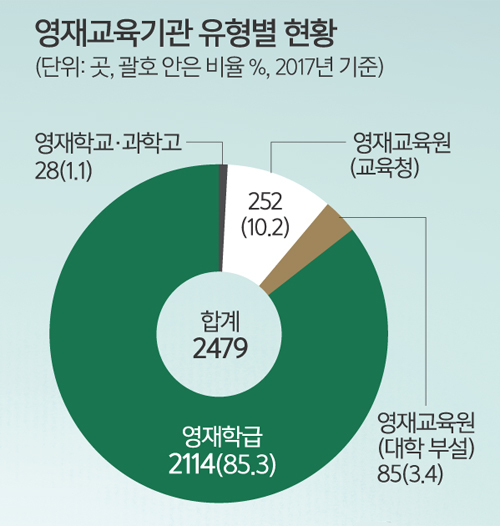

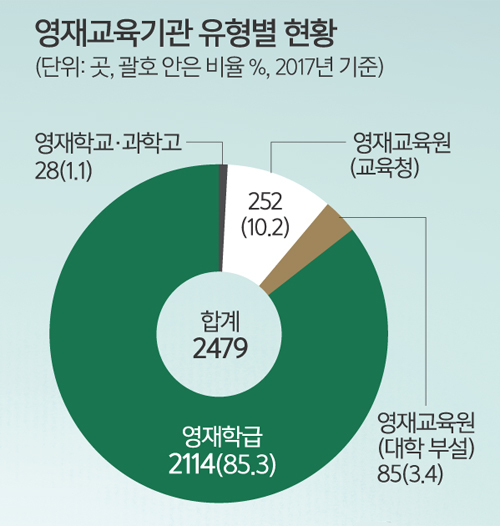

같은 기간 전국의 영재교육기관 수도 2003년 400곳에서 지난해 2479곳으로 6배 이상 늘었다. 유형별로는 지난해 기준 일선 초·중·고교에 설치된 영재학급은 전체의 85.3%, 교육청이나 대학 부설 영재교육원은 13.6%, 고교 과정인 영재학교는 1.1%를 각각 차지하고 있다. 영재학급과 영재교육원은 비정규, 영재학교는 정규 교육과정이다.

영재교육의 몸집은 급속도로 커졌지만 정작 교육 성과를 측정하기 위한 국가 차원의 장기추적조사는 최근까지 전무했다. 수십년간 정부에서 영재를 위해 뭔가 했지만, 어떤 성과가 있었고, 의도한 정책 효과가 있었는지, 누가 어디서 무얼 하고 사는지 아무도 모른다는 얘기다.

영재교육의 성패를 어떻게 봐야 하는지를 놓고서도 의견이 분분하다. 취재진이 인터뷰한 당국과 학계 관계자 대부분은 영재교육 대상자 10명 중 1∼2명만 진짜 영재로 길러낼 수만 있으면 그것으로 성공이라고 강조했다.

반면 수민씨 사례처럼 원하는 대학에 들어가지 못하거나 중도 포기하는 대상자들을 외면해서는 영재교육이 실패할 수밖에 없을 것이란 시각도 있다. 이들은 한국 영재교육이 그동안 아이들의 좌절감이나 스트레스를 철저하게 모른 체했다고 주장한다. 이제는 영재교육 대상자들이 겪는 ‘우수아 신드롬’이나 정서적 불안감 등을 돌봐줄 때라는 지적이 많다.

교육부와 한국교육개발원 등 관계 당국은 지난해에야 비로소 일종의 장기추적조사인 ‘한국 영재교육 종단연구’를 시작했다. 지난해 영재학교에 입학한 신입생 800여명이 대상이다.

학부모 동의를 거쳐 이 학생들이 40대 안팎의 나이가 될 2041년까지 총 25년간(기초연구를 한 2016년 포함) 추적조사를 한다. 다만 학부모 동의 여부에 따라 조사 대상 학생 수가 달라질 수 있어 사실상 전수조사라고 보기 어렵다. 영재교육 대상자의 대부분을 차지하는 영재교육원과 영재학급 학생들이 대상에서 빠졌다는 점도 한계로 꼽힌다.

이선영 서울대 교육학과 교수는 “영재교육에 적잖은 국가 예산이 들어간다는 점에서 장기적인 성과 측정을 하지 않은 걸 두고 예산이 낭비됐다고 할 수도 있겠지만, 영재교육을 받은 첫 세대라고 해봤자 이제 30∼40대에 불과하다”며 “아직 영재교육의 성과를 판단하기엔 이른 시기인 만큼 인내심을 갖고 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

김주영 기자 bueno@segye.com

ⓒ 세상을 보는 눈, 글로벌 미디어 세계일보

영재로서 성공하려면 학벌의 사다리를 순탄히 타고 올라가야 한다. 그렇지 못하면 평범한 학생들이 걸었던 것보다 더욱 힘든 길을 걸어야 한다. 어린 시절 잠시 주목을 끌다가 잊히는 영재도 숱하게 많다. 실패의 상당 부분은 영재 스스로의 책임이 분명하다. 그러나 교육제도 자체나 운영 방식에 문제가 있다면 모든 책임을 개인 탓으로만 돌릴 수는 없다.

◆100명 중 2명은 영재교육 대상자

우리나라 영재교육은 국가가 주도하고 있다. 2000년 제정돼 2002년부터 시행된 ‘영재교육 진흥법’에 따라 본격화했다. 탁월한 재능이나 소질을 가진 아이들을 조기에 발굴해 맞춤형 교육을 실시하고, 잠재력을 최대한 계발해 미래 사회를 이끌어 갈 동량을 육성하자는 취지에서 도입됐다. 영재교육을 받는 학생을 영재교육 대상자라고 한다.

전체 초·중·고교생 대비 비중으로 따지면 2015년을 제외하곤 지속적으로 느는 추세다. 지난해 기준 전체 초·중·고교생 대비 영재교육 대상자 비율은 1.91%다. 최근에는 문학, 예술 분야도 관심을 받고 있으나 여전히 과학과 수학 위주다.

같은 기간 전국의 영재교육기관 수도 2003년 400곳에서 지난해 2479곳으로 6배 이상 늘었다. 유형별로는 지난해 기준 일선 초·중·고교에 설치된 영재학급은 전체의 85.3%, 교육청이나 대학 부설 영재교육원은 13.6%, 고교 과정인 영재학교는 1.1%를 각각 차지하고 있다. 영재학급과 영재교육원은 비정규, 영재학교는 정규 교육과정이다.

영재교육의 몸집은 급속도로 커졌지만 정작 교육 성과를 측정하기 위한 국가 차원의 장기추적조사는 최근까지 전무했다. 수십년간 정부에서 영재를 위해 뭔가 했지만, 어떤 성과가 있었고, 의도한 정책 효과가 있었는지, 누가 어디서 무얼 하고 사는지 아무도 모른다는 얘기다.

영재교육의 성패를 어떻게 봐야 하는지를 놓고서도 의견이 분분하다. 취재진이 인터뷰한 당국과 학계 관계자 대부분은 영재교육 대상자 10명 중 1∼2명만 진짜 영재로 길러낼 수만 있으면 그것으로 성공이라고 강조했다.

반면 수민씨 사례처럼 원하는 대학에 들어가지 못하거나 중도 포기하는 대상자들을 외면해서는 영재교육이 실패할 수밖에 없을 것이란 시각도 있다. 이들은 한국 영재교육이 그동안 아이들의 좌절감이나 스트레스를 철저하게 모른 체했다고 주장한다. 이제는 영재교육 대상자들이 겪는 ‘우수아 신드롬’이나 정서적 불안감 등을 돌봐줄 때라는 지적이 많다.

교육부와 한국교육개발원 등 관계 당국은 지난해에야 비로소 일종의 장기추적조사인 ‘한국 영재교육 종단연구’를 시작했다. 지난해 영재학교에 입학한 신입생 800여명이 대상이다.

학부모 동의를 거쳐 이 학생들이 40대 안팎의 나이가 될 2041년까지 총 25년간(기초연구를 한 2016년 포함) 추적조사를 한다. 다만 학부모 동의 여부에 따라 조사 대상 학생 수가 달라질 수 있어 사실상 전수조사라고 보기 어렵다. 영재교육 대상자의 대부분을 차지하는 영재교육원과 영재학급 학생들이 대상에서 빠졌다는 점도 한계로 꼽힌다.

이선영 서울대 교육학과 교수는 “영재교육에 적잖은 국가 예산이 들어간다는 점에서 장기적인 성과 측정을 하지 않은 걸 두고 예산이 낭비됐다고 할 수도 있겠지만, 영재교육을 받은 첫 세대라고 해봤자 이제 30∼40대에 불과하다”며 “아직 영재교육의 성과를 판단하기엔 이른 시기인 만큼 인내심을 갖고 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

김주영 기자 bueno@segye.com

ⓒ 세상을 보는 눈, 글로벌 미디어 세계일보